春の更新作業も終わって、そろそろ芝生も青くなってくる時期になりましたが、芝が青くなるより先に雑草が伸び始めて結構気になる様になってきました。

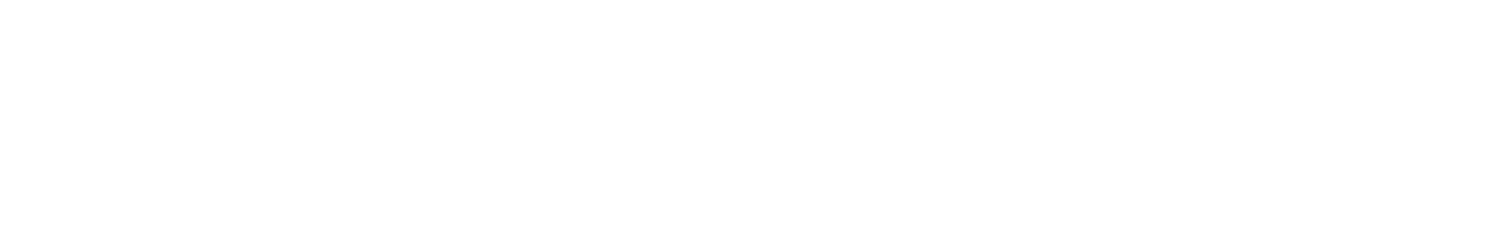

この時期の雑草なら除草剤を使わなくても手作業でやった方が芝生への負担も少ないのですが、今後の雑草の繁殖を考えると除草剤を使って早めに対処しておく方がよいのか迷うところです。。

芝生の広さによっても雑草処理の方法は変わってくると思いますが、今回は除草剤を使う場合と手作業で行う場合のメリットとデメリットを見てみたいと思います。

芝生の雑草処理で除草剤を使うメリットとデメリット

✅ 除草剤を使うメリット

- 広範囲を一度に処理できる

スプレーや粒タイプの除草剤なら、広い芝生でも短時間で一気に散布できます - 作業がラクで効率的

手作業に比べて圧倒的に労力が少なく、体への負担も軽いです - 根までしっかり効く種類もある

根から吸収して雑草全体を枯らす「移行性除草剤」なら、再発を防ぎやすいです - 選択性除草剤を使えば芝生を傷めにくい

芝生は枯らさず、特定の雑草だけを枯らすタイプもあります - 短期間で効果が見える

散布から数日〜1週間程度で目に見えて雑草が枯れていくので、成果がわかりやすいです

❌ 除草剤を使うデメリット

- 芝生に悪影響を与えるリスク

間違った種類や使い方をすると、芝まで枯れてしまうことがあります - 子どもやペットへの安全性に注意が必要

散布直後は近づけないようにしたり、使用後の安全性を確認する必要があります - 使用時期・回数に制限がある

高温時や雨天前後は使用NGなど、タイミングに気をつける必要があります - 薬剤への耐性がつく雑草もある

長期間使っていると、一部の雑草が除草剤に強くなる場合があります - 環境への影響が気になる人も

地中に薬剤が染み込むことで、土壌や周囲の植物への影響が出る可能性があります

💡 除草剤を使う時のポイント

- 芝生用の「選択性除草剤」を選ぶことが重要です

- 「高麗芝」「野芝」など日本芝用と、「西洋芝」用では適応薬剤が違うため事前に確認が必要です

- 散布後はしっかり水やりをする or 雨が降る前に使うなど、使用方法に注意しましょう

シバゲンを散布してから約1ヵ月、雑草に変化はあったのか??

春になり、お庭にはキレイなお花がいっぱい咲いて芝生もどんどんと緑に変わっていく一方で雑草たちも元気いっぱいです。キレイなお花や芝生たちに負けんとばかりに勢力を広げていきます!そんな雑草魂に屈しない為に口コミ№1のシバゲンを使ってどのくらい効き目があるのか観察してみたいと思います。

リンク

手作業で行うメリットとデメリット

✅ 手作業で雑草処理をするメリット

- 芝生を傷めにくい

除草剤や機械を使うより、芝生そのものに与えるダメージが少ないです - 選択的に雑草を取り除ける

芝生と似た見た目の雑草でも、目で見て選別できるため、芝だけを残すことができます - 環境にやさしい

薬剤を使わないため、土壌やペット・子どもへの悪影響を避けられます - コストがかからない

特別な道具や薬剤を買う必要がないので、費用を抑えられます(軍手や小さなスコップ程度でOK) - 雑草の根ごと抜ける

タイミングよく手で抜けば、根までしっかり取れるため、再発しにくくなります

❌ 手作業で雑草処理をするデメリット

- 時間と労力がかかる

広い芝生の場合、かなりの時間と体力が必要です。夏場は特に大変です - 取り残しが出やすい

小さい雑草や根が深いものは見逃したり、途中で切れて残ることがあります - 腰や膝に負担がかかる

しゃがみ作業が多く、年配の方には負担になる場合も - 継続が必要

雑草はすぐにまた生えてくるため、定期的な作業が必要です。手間を惜しまない覚悟がいります - 一部の雑草には効果が薄い

地下茎で増える「チガヤ」や「スギナ」などは、根が深いため手作業では完全に駆除しにくいです

💡 手作業で雑草処理を行うポイント

手作業は「自然派志向」や「芝生を大切にしたい人」に向いていますが、広範囲や頑固な雑草が多い場合は、部分的に除草剤や雑草防止シートの併用も検討するとよいでしょう

道具を使うと頑固な雑草も抜きやすくなります

リンク

生えてる雑草を観察して芝生の状態をチェック

🌱 雑草を観察する大切さ

1. 雑草の種類から原因がわかる

雑草にはそれぞれ生育環境の好みがあります。

たとえば:

- 🌿 カタバミ → 日当たりが良くて乾燥気味

- 🌾 スズメノカタビラ → 土が固く、栄養が少ないところに出やすい

- 🍀 クローバー(シロツメクサ) → 窒素が不足しているサイン

つまり、どんな雑草が生えているかを観察することで、芝生の土壌状態や管理方法の見直しポイントが見えてくるんです

2. 芝生の健康チェックになる

雑草が増えている場所は、たいてい芝生が弱っているサインです

芝の密度が薄くなったり、日陰や水はけが悪い場所に雑草はすぐ侵入します

→ 雑草の分布や種類を見て、「このあたりの芝が弱ってるな」と判断できます

3. 除草の方法選びに役立つ

観察することで、「これは根が浅いから手で抜けそう」や「これは地下茎タイプだから除草剤が必要かも」と、除草の戦略が立てやすくなります。

4. 季節ごとの雑草サイクルがわかる

たとえば:

- 春 → オオバコ、ハコベ

- 夏 → メヒシバ、エノコログサ

- 秋 → イヌビユ、ナズナ

といったように、季節ごとに生える雑草が違います。

毎年の変化を記録しておけば、次のシーズンの対策がしやすくなります

💬 まとめ

芝生の雑草を「ただの邪魔者」と思わず、生態のメッセージとして観察することで、

芝生をより健康に、美しく保つためのヒントがたくさん得られます。

ちょっとした“自然観察”を楽しむ気持ちで見てみるのもおすすめですよ🌿

コメント