今年も棚田での稲刈りを無事に終えることができました。今年は冬から耕作放棄地を復田しての挑戦でした。作業の大変さはもちろんのこと、自然との付き合い方、仲間との協力の大切さをあらためて実感する一年となりました。本記事では、冬の復田作業から秋の収穫まで、今年の棚田でのお米づくりを振り返ってみたいと思います。

冬から春へ ― 耕作放棄地の再生作業

昨年の冬から春にかけては、まず田んぼを「田んぼ」と呼べる状態に戻すことが最初の大仕事でした。数年放置されただけでここまで荒れるのかと思うぐらいの田んぼは草が生い茂り、水はけが悪く、ジュクジュクとぬかるみ、まるで湿地のようでした。足を踏み入れるとずぶずぶと沈み込み、田植え機が入れるかどうかさえ不安になるほどでした。

排水路を整備し、土を寄せ、畦を補修する。地味で泥だらけになる作業の繰り返しでしたが、春までにはどうにか田植えができる状態に整えることができました。「果たしてこれでうまくいくのか」という不安を抱えつつも、師匠の助けを大いに受けて、まずは一歩を踏み出せたことが大きな収穫でした。

初夏の田植え ― 不安と期待が入り混じる瞬間

5月、ようやく田植えの時期が訪れました。一部の田んぼはぬかるみが強く、田植え機がスタックしてしまうのではないかと冷や冷やしましたが、どうにか無事に苗を植え終えることができました。

苗が整然と並ぶ光景は、まさに「田んぼがよみがえった」と実感できる瞬間でした。小さな緑の列が風に揺れる姿を眺めると、苦労が報われた気がして胸が熱くなりました。

夏 ― 厳しい酷暑と水不足との戦い

しかし、試練はここからでした。今年の夏は例年にない酷暑と少雨。山間の棚田では水源が限られており、田んぼの水がどんどん枯れていきました。稲が青々と育つ姿を願う一方で、「このままでは穂が出ないのでは」と不安が募る毎日。

一方で、不思議なことに雑草は元気いっぱいでした。田んぼに水が溜まらない時間が多かったせいか、例年以上に雑草が繁茂し、田の中にはあちこちから、アワやヒエ、マメが頭を出していました。畦の草刈りに加え、田んぼの中で雑草を一本ずつ引き抜く作業は、想像以上に骨が折れました。

太陽に照りつけられながらの草取りは過酷そのもの。しかし、仲間と声をかけ合いながら続けることで、どうにか雑草に負けない稲の姿を守ることができました。

秋の入り口 ― 雨に翻弄される収穫前の田んぼ

9月に入ると状況が一変。台風や秋雨前線の影響で一気に雨が増えました。夏場にあれほど待ち望んだ水も、稲刈り前には「敵」に変わります。本来なら田んぼをカラカラに乾かして稲刈りに臨みたいところが、思いのほか水が溜まり、刈り取りのタイミングを見極めるのに苦労しました。

乾ききらない田んぼに足を踏み入れると、長靴が泥にとられて動けなくなることもしばしば。それでも穂が黄金色に輝き始めた光景は、苦労の末に訪れたご褒美のようで、しばし見とれてしまうほどでした。

稲刈り ― 仲間とともに迎えた収穫の喜び

いよいよ稲刈りの日。今年は新しく仲間が一人加わり、昨年より2反ほど作付け面積も広がりました。その分、作業量は増えましたが、人手があるのはやはり心強いものです。

二年目ということもあり、作業の段取りは昨年よりスムーズなはず!鎌を持つ手も少しは慣れ、稲を束ねる動作も昨年よりは早いかと思いましたが一年経つと忘れるものですね。しかし、慣れない手つきで作業している姿を見て、他のベテラン農家さんが「こうしたらいいんだよ」っと優しく教えてくれて、作業後半にはコツを掴んでいい感じに出来るようになりました。

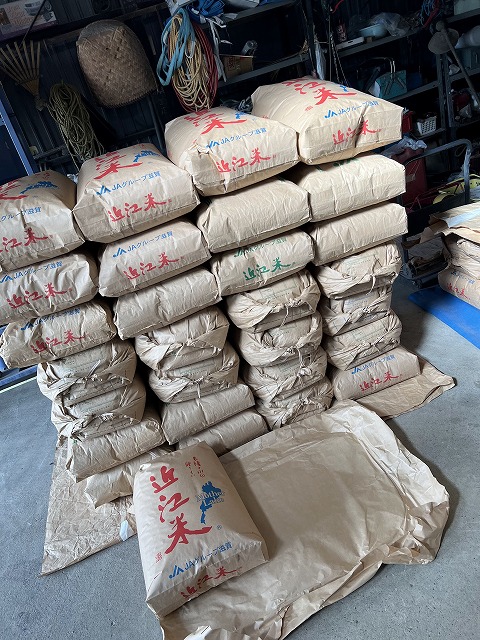

それでも面積が広がった分、作業は長時間に及び、終わるころには体中がバキバキに。腰も背中も悲鳴を上げていましたが、脱穀を終えてずらりと並んだ米袋を眺めた瞬間、その疲れも不思議と吹き飛んでいきました。

今年は我が家の田んぼで7袋のお米が取れました!

滋賀県の美味しいお米に興味のある方は、ぜひ一度味わってみてください。

二年目の学びとこれから

棚田での米づくり二年目は、暑さや水不足、雑草の猛威、雨による収穫時期の悩みと、まさに自然と向き合う一年でした。しかし、そのすべてが学びとなり、次に活かせる手ごたえを感じています。

反省点はありますが、仲間と共に汗を流し、自然と向き合いながら得たお米は、どんな高級米にも代えがたい特別な一粒です。

おわりに

こうして迎えた収穫の秋。今年の棚田のお米には、昨年の復田から続く苦労と喜びが一粒一粒に詰まっています。都会ではなかなか感じられない「自然との距離の近さ」と「仲間とともに働く喜び」。それが、棚田でのお米づくりの最大の魅力だとあらためて感じました。

今年の経験を糧に、来年はさらに工夫を凝らし、より豊かな棚田の風景と実りを目指していきたいと思います。

コメント