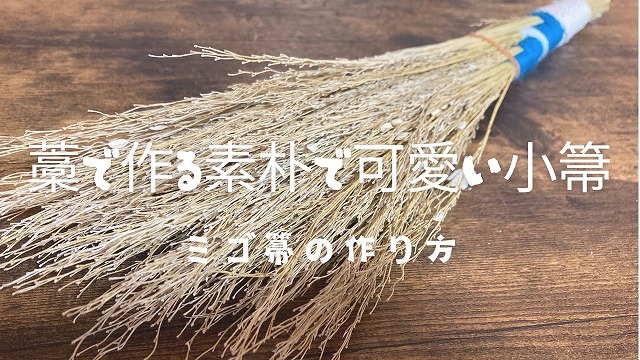

今年刈り取ったもち米の藁がたくさんあったので持ち帰りました。当初の目論見では、マルチ資材に使うつもりでしたが、折角なので他にも何か使えなかと調べるとミゴ部分を使って箒にできるようです。

はじめは「せっかくたくさんあるのだから、大きな箒を一本つくろう」と思いました。しかし、藁から「みご」を一本一本抜いてゆく作業を始めてみると、それが予想以上に骨の折れる手間であることに気付きました。藁は茎や葉の部分が混じっており、折れ曲がっていたり節が詰まっていたり、手で力をかけるとすぐ切れてしまったり。結局、一本の大きな箒を作るには時間がかかりすぎると判断し、「小箒」へと切り替えました。

ミゴ箒とは何か?その魅力と特徴

- みご(実子)とは、稲の茎のうち、穂先に近い部分で、脱穀後に残る穂の“芯”や細かな枝分かれの部分を指します。藁全体の中では柔らかく、節間が短く枝分かれが残ることが多いため、箒の“毛先”に適した素材とされています。

- ミゴ部分は、通常の藁(茎の太い部分や葉の付いた部分など)よりも細くてしなやかであるため、小さなほうきや玄関周り、インテリア用として使いやすいのが特長です。「全て自然素材で作れるからスカスカになっても土に還せる」というのが利点です。

- 昔から農村部では、米以外の藁を捨てずに使う暮らしの手仕事として、しめ縄、わらぞうり、茣蓙(ござ)、そして箒が作られてきました。ミゴ箒はその流れをくむ伝統的な道具のひとつです。

- 小さい箒として作ると、デスク上・棚上・和室の縁側・窓の桟(さん)周りなど、ちょっとした“こまかい場所”を掃くのに適しています。また、藁素材ゆえに軽く、家具や畳を傷つけにくいという利点があります。

- さらに、自分で育てた(あるいは手に入れた)藁を暮らしに活かす手仕事として、物語性があり、愛着を持って使える道具になるという点も魅力です。

早速、娘と一緒にミゴの選別からスタートです。

必要な道具と材料(小箒1本を例に)

以下は、必要な道具と材料およびその目安です。

| 道具・材料 | 数量・目安 | 補足説明 |

|---|---|---|

| みご(藁の先端部分) | 小箒1本につき100〜200本程度 | 太さや質によって調整 |

| 結び紐(麻紐・刺繍糸・綿糸など) | 数十センチ〜1メートル程度 | 好きな色でも可 |

| はさみ | 1丁 | 毛先を整える用 |

| 下敷き(新聞紙やレジャーシート) | 1枚 | 散らかり防止 |

| 水(スプレーなど) | 少量 | 藁に湿りを与えるため(必要に応じて) |

なお、稲わらには水分が残っているとカビの原因になるので、しっかり乾燥させたものを使うのが望ましいです。

ミゴ箒の作り方:段階とコツ

実際に試した手順とその中で感じたコツ・注意点を紹介します。さまざまなやり方がありますので、アレンジも可能です。

みごを選別し、穂先を揃える

- 藁束を広げて、先端部分に残る“みご”を探します。枝分かれや節のないまっすぐなもの、折れ曲がっていないものを優先的に選びます。

- 複数本を集め、穂先を下にして揃えてから、軽く手で握って揃え、机の上などに数回落として整えると穂先がそろいやすくなります。

- 不揃いなものや極端に短いものはあらかじめ除いておくと、後の作業が楽になります。

束を作る

小箒用の場合、30〜40本くらいを1束にし、それを5〜7束程度用意する方法がよく紹介されています。

まず1束目を紐で巻いて縛り、以降の束を順につなぎながら同じように紐で巻き上げてゆきます。以下は典型的な手順です:

- 1束目を5~6回ほど紐でぐるぐると締める。

- 次の束を重ねて、前の束との間に紐を通して締め、密着させる。

- 同様に3束目、4束目…と順につなげてゆきます。

- 最後の束まで締め終わったら、紐の端を束の中に入れ込んだり、隠すように処理します。

持ち手部を巻き結びする

箒の上部=持ち手部分に当たる部分を、別の紐で巻き結びして仕上げます:

- 下から数センチの位置から紐を巻き上げ、持ち手用の部分を確保。

- 巻き方は隙間が空かないようにきつめに巻いてゆき、最後は本結びや固結びでしっかり固定します。

- 紐の端は目立たないように隠すか、束の内部へ差し込んで処理すると見た目がすっきりします。

形を整える・仕上げ

- 穂先部分や持ち手・根本部分をはさみで適宜切りそろえて、見た目を整えます。

- 必要に応じて、藁に少し水を吹きかけて湿らせ(霧吹きなどで)、形を整えやすくする人もいます。ただし湿らせすぎるとカビの原因になるため、注意が必要です。

- 最後に、箒として実際に掃いてみて、削げ落ちるような細かい藁があればトリミングしておきます。

注意点と作業上のコツ

- みご選びは慎重に:折れ曲がっていたり節が詰まったものは後々扱いにくくなるので、最初の選別であらかじめ弾いておくべきです。

- 力加減は慎重に:藁は乾くと割れやすいので、紐で締めるときに強く締めすぎると藁がつぶれて折れてしまいます。適度な締め具合を心がけましょう。

- 紐を巻く方向を交互にする:1束目を時計方向に巻いたら次束は反時計方向に巻くなど、交互の方向を使うとひずみが出にくいようです。

- 作りながら調整:途中で束のバランスが悪いと感じたら、束を緩めて調整しながら作業を進めたほうが最終仕上がりがよくなります。

- 紐の長さを余裕を持たせておく:巻きながら後で足りなくなって困ることがあるので、余裕を持った紐長さを準備しておくと安心です。

ミゴ箒を暮らしに活かすヒント

手間をかけて作ったミゴ箒、どのように使い、楽しむ事が出来るのか考えてみました。

- 日常の掃除用具として

玄関のタタキ、小上がり畳の隅、飾り棚、窓枠、障子の溝など、ちょっとした場所を掃くのに適しています。小さいサイズなので手軽に取り出せ、使うたびに愛着が湧きます。 - プレゼントや手仕事体験に

手作りの箒をプレゼントすれば、相手にも作る楽しさを伝えられます。ワークショップでもミゴ箒作り体験は根強い人気があります。 - 使い倒して土に戻す

自然素材ゆえ、穂先がすり減って使いものにならなくなったら、土にもどす(堆肥や庭の片隅に埋める)ことも可能です。無駄にせず循環させられる点も魅力。

まとめ:手仕事としての楽しさと、暮らしを彩る道具

藁をただ廃棄するのではなく、暮らしの道具として活かす──その意味合いが、ミゴ箒づくりにはあります。私の経験から言うと、最も時間がかかるのは「みごを選別・抜き取る作業」ですが、この部分を地道にこなせば、あとは糸でまとめて整える過程は比較的スムーズに進みます。

また、最初から大きな箒を目指さず、小箒を複数作るくらいのスケールで始めるのが心地よさのコツだと感じました。手の負担を抑え、楽しみながら作業を進める方が、最後までやりきれるからです。

昭和~昔の農家では、こうした藁細工が家事の合間の仕事であったといわれます。いまこの時代に、自分の手で藁を編み、箒を仕立てる営みは、忘れられた技術を呼び覚ます “暮らしの再発見”でもあります。

コメント